Investigation into Overseas Market

2023年度(秋学期)経済学部「海外マーケット調査」が開講しました。

2023年11月7日 経済学部

明治学院大学経済学部は、2023年度秋学期より「海外マーケット調査」の特別講義を開講しました。同講義の開講目的は、講義を通じてグローバルな環境及び国際ビジネス、それを取り巻く政治経済、歴史、文化、教育、観光など、幅広く取り上げ、それらに精通する講師を招いて講義を進めていきます。

本学経済学部は、これまで近隣にある複数の国及び地域の大使館や代表處に依頼をし、講義を開講してきました。2023年度は、台北駐日經濟文化代表處に講義開講の支援をお願いしました。同代表處は日台関係における台湾側の代表機関ですが、本学と同じ港区白金台にあります。特別講義は、その同代表處及びその推薦を頂いた講師を招いて台湾に関する特別講義を開講しております。以下は、これまでの講義概要、講師の紹介、講義の様子になります。

9月20日 ガイダンス

2023年度の担当教員から、同講義の開講目的及びその説明があった。本年度は台北駐日經濟文化代表處(台湾)に講義を依頼、台湾及び台湾を中心とした中華文化圏の経済環境、日台間の貿易など国際ビジネス、それを取り巻く政治経済、歴史、文化、教育、観光など、幅広く取り上げ、それらに精通する講師を招いて講義を進めていくとのことであった。

-

9月27日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超 教育部部長

9月27日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超 教育部部長

テーマ「李 遠哲からオードリー・タンへ 台日教育交流の回顧と現況」

同代表處の黄冠超 教育部部長より、お話をうかがった。最初は、同代表處の業務について、日台交流の台湾の窓口であること、その業務について紹介があった。次に、台湾と日本との関係について、植民地統治の教育に尽くした日本人の紹介から、台湾のノーベル賞受賞者である李遠哲博士が日本統治時代の教育の影響を受けていたこと、近年は、ITの天才と称され、最年少で大臣を務めたオードリー・タン氏の紹介と、タン氏が日本との交流に関心を抱いていることなど、日台間の教育交流が進化しているという話をうかがった。加えて、黄部長より、同代表處より、台湾の奨学金についての紹介もあった。 -

10月4日 林佩芬 講師 中国語文学会 会長

10月4日 林佩芬 講師 中国語文学会 会長

テーマ「台湾と言語」

台湾は、九州ほどの大きさの島にもかかわらず、そこには他民族社会が形成されている。そこには、地理的歴史的な背景があるという。そのため、出身地や世代によって母語や得意言語が異なる。講義において、林氏は自ら代々伝わる家系図を事例として、台湾で用いられる言語が多様的であること。近年は、教育現場において、台湾の言語や文化の多様性を尊重する方針が進められていることについての紹介があった。 -

台北駐日經濟文化代表處主催による雙十節にて、謝長廷駐日代表夫妻と記念写真

台北駐日經濟文化代表處主催による雙十節にて、謝長廷駐日代表夫妻と記念写真

10月5日に台北駐日經濟文化代表處主催による雙十節を祝う式典が都内ホテルで開催された。2023年度の海外マーケット調査の担当教員が式典に参加、謝長廷駐日代表に講義開講へのサポートに対する挨拶を行った。 -

10月11日 ファブリッジ 御堂 裕実子合同会社代表

10月11日 ファブリッジ 御堂 裕実子合同会社代表

御堂氏は本学経済学部卒業生である。卒業して実社会で働く中、台湾の人々と接する中で日本を兄弟であるかのように接してくれたこと。中でも、東日本大震災では200億円以上の援助が台湾から行われたことから、それに応えるため、自ら「謝謝(XIE XIE)台湾」という企画を立ち上げ、日本人の有志と台湾企業を訪問したり、台湾各地でマラソン大会を開催してきたというお話がった。また、御堂氏目的は、日台間の交流を進める事業を行うにはどうしたらよいのか考えた末、起業したという紹介があった。なお、企業名の由来は、「(日台間の)「すばらしい」と「橋」“Fabulous Bridge”を築くことを意図して作ったとのことである。(マレーシア、ペナンからのオンライン講義) -

10月18日 台湾観光協会、藤村みなみ講師

10月18日 台湾観光協会、藤村みなみ講師

台湾観光協会の藤村氏のお話では、前半は、台湾の基本情報、日台交流のあゆみ、台湾にある日本、台湾観光についてお話があった。また、後半は、自らが勤める台湾観光庁が観光局より格上げした背景、本人がどうしてもやりたかった海外留学、東日本大震災をきっかけに台湾に留学したこと。後に、台湾にある日系旅行会社へ就職、帰国後、台湾観光局の東京事務所で働いていることなど、「日本人」に優しい台湾人と、仕事に求めるレベルは高く、日本人が現地で就職をするには厳しい「台湾社会」という2面性があることについて、自らの体験からお話があった。国際的なキャリアを希望する者が多い国際経営学科の学生にとって聴きごたえのある内容だった。 -

10月25日 本学経済学部国際経営学科 西原博之教授

10月25日 本学経済学部国際経営学科 西原博之教授

テーマ「30年を迎えた「台湾摩斯漢堡 -安心食品服務のケーススタディ-」

台湾ではモスバーガーは日本にもあるのかと問われるほど、現地で普及している。台湾モスバーガー(台湾摩斯漢堡)の事業はすでに30年を超えた。モスバーガーは1990年代に台湾企業との合弁事業により始まった。歴史的な背景から、台湾は日本文化を受け入れやすいといわれているが、進出当初、なかなか現地市場に受け入れられなかった。しかし、後に同社は台湾で株式上場を果たした。また、東・東南アジアなどにも事業を展開している。提供商品は、進出当初は日本のそれと変えなかった。他方、味付けや販売方法は、現地市場に適合させるなどしてきたという。同講義では、台湾を中心に、同社の海外事業の展開についての概要を紹介した。 -

11月8日 チャイナエアライン 張 鴻鐘 副社長(日本支社長)

11月8日 チャイナエアライン 張 鴻鐘 副社長(日本支社長)

テーマ「About China Airlines」

チャイナエアライン 張 鴻鐘(Chang, Horng Jong) 副社長より、同社と日本の関係、ビジネスモデル、事業の取り組みについて紹介があった。台湾から日本への就航路線は20路線以上あること。近年は、山形、熊本などの地方都市にも拡大していることについて、映像資料を用いながら紹介があった。 -

11月8日 チャイナエアライン 屋敷 修治 東京コールセンター部長

11月8日 チャイナエアライン 屋敷 修治 東京コールセンター部長

チャイナエアライン東京コールセンター部、屋敷部長より、同社の日本事業の沿革と、日台断交以降も羽田空港を利用し続けた経緯など、日本事業の沿革と、近年はSDGsを重視し、その課題に取組んでいる旨、紹介があった。 -

11月15日 赤松美和子 大妻女子大学比較文学部教授・SNET台湾代表理事

11月15日 赤松美和子 大妻女子大学比較文学部教授・SNET台湾代表理事

テーマ「台湾における日本の表象 ー1990年代を回顧する台湾青春映画におけるジェンダーと日本ー」

大妻女子大学の赤松教授より、台湾における日本の表象について、主として1990年代の代表的な台湾青春映画で取り上げられた「ジェンダー」及び「日本」についてお話を頂いた。講義で紹介された複数の動画を含め、メディアで取り上げられた事例の分析から、台湾人が描く日本や日本人のイメージに関して、日本統治時代の歴史やメディアに取り上げられた当時の社会的背景などについて説明があった。 -

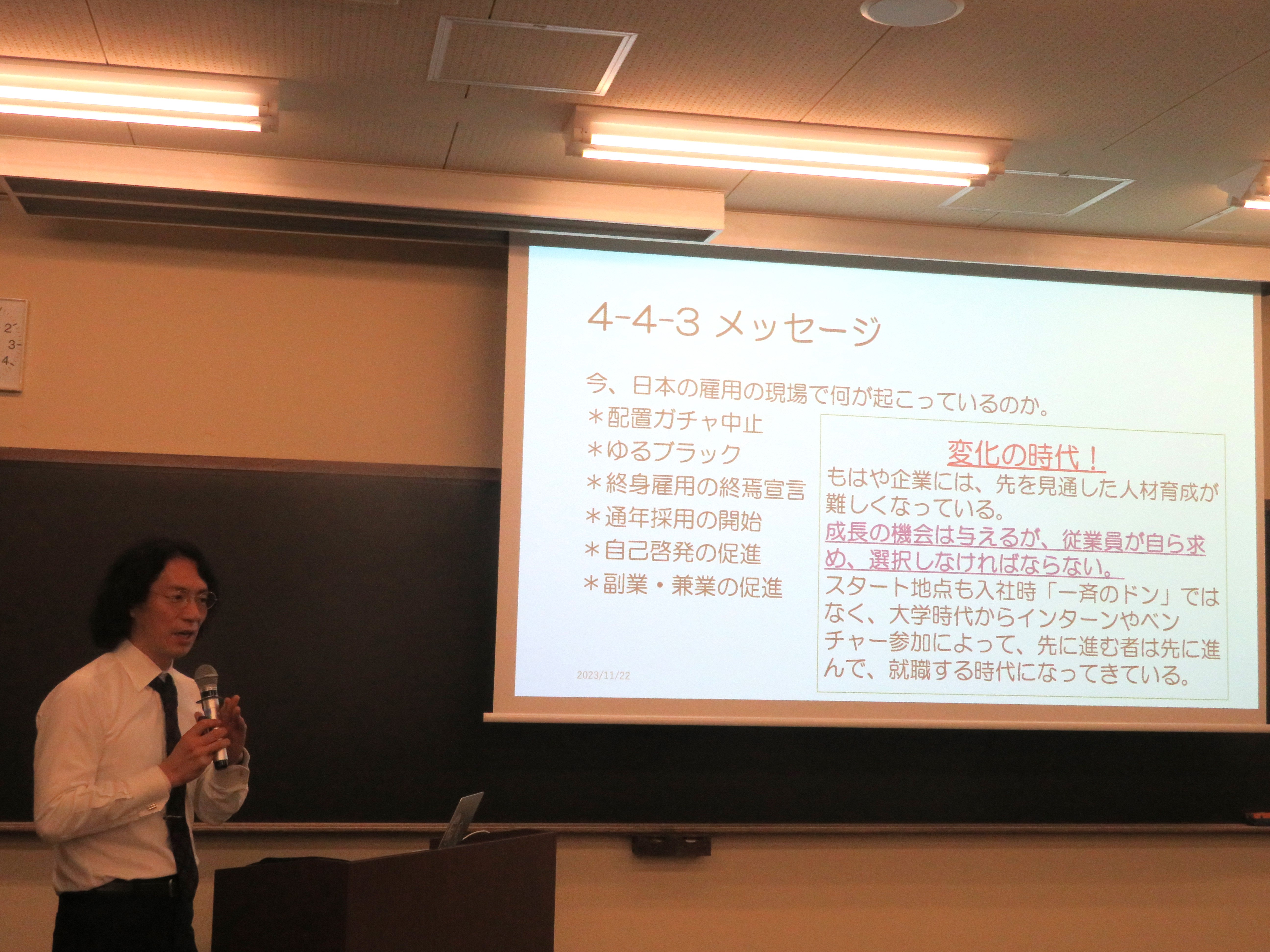

11月22日 國府俊一郎 大東文化大学 経営学部教授

11月22日 國府俊一郎 大東文化大学 経営学部教授

テーマ「ジョブ型社会における就職とインターンシップー台湾と日本の比較から」

大東文化大学の国府教授より、「ジョブ型社会における就職とインターンシップー台湾と日本の比較から」というテーマで、台湾の大学におけるインターンシップへの取り組みについて、具体的な事例紹介を交えながらお話があった。台湾の就業体験は日本のインターンシップと比べて就職に直結していること。また、日本においても、これまでの大学新卒者の一括採用から、在学時よりインターンシップやベンチャーでの就業体験等の参加者を受け入れる傾向が見られるなど、先に進む者を受け入れる企業は増加しているという。つまり、ジョブ型社会における日本企業の雇用慣行は、新たな時代を迎えたというメッセージを頂いた。 -

11月29日 新潟産業大学 詹 秀娟(セン シュウケン)名誉教授

11月29日 新潟産業大学 詹 秀娟(セン シュウケン)名誉教授

テーマ「台湾の歴史・食文化・日台交流」

複数の国による統治時代の経たことで、台湾は庶民生活にも影響をもたらした。現在においても台湾では様々な言語が話されたり、各地で多元文化が形成されている。講義では、台湾の地理や歴史の概要に触れた後、台湾の文化、特に食文化事情に焦点をあて、それが近年の日台交流にも影響を与えていることを、講師自らが撮影した多数の写真などを交えながら、文化面を中心に台湾について紹介した。 -

12月6日 大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員 劉靈均講師

12月6日 大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員 劉靈均講師

テーマ「台湾と日本のLGBTQ運動の、これまでとこれから」

劉講師より、台湾における同性婚が法制化等、LGBTを含む性的マイノリティに関する政策の推進事例の沿革について話があった。この件に関して、実は日本での議論は先行していたという。しかし、台湾がなぜ関連の政策を推進することができたのか、台湾での事例は、今後の日本にとっても参考になることなど、歴史的事実を踏まえながら紹介があった。 -

12月15日 本学経済学部国際経営学科 西原博之教授

12月15日 本学経済学部国際経営学科 西原博之教授

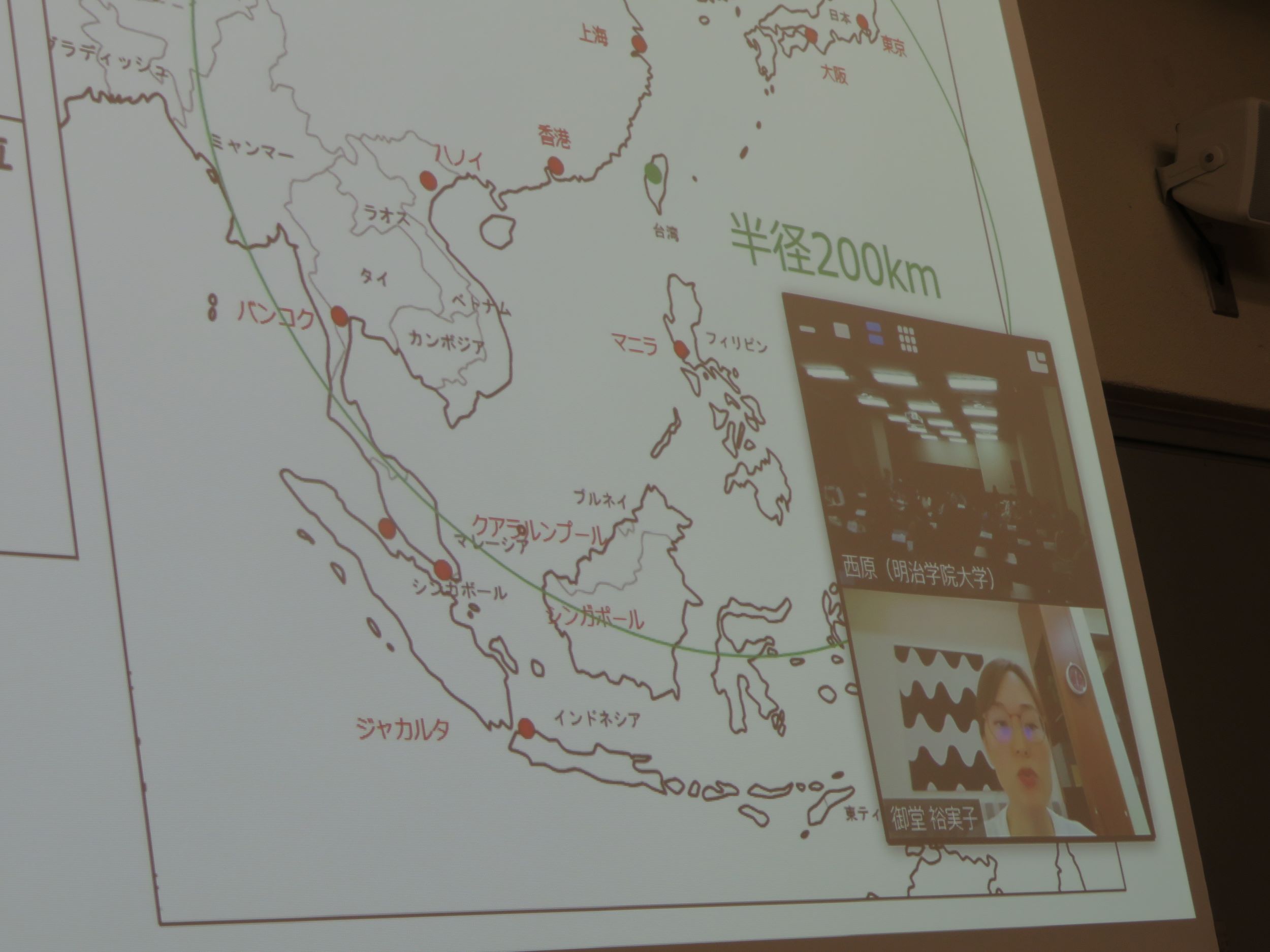

テーマ「日系流通、小売業界のアジア展開-台湾進出日系コンビニエンスストアを事例として-」

日系流通、小売業など、サービス業のアジア展開は、20世紀後半より台湾どのアジアNIEsを皮切りに各国に広がった。しかし、その道のりは平たんではなかったといわれる。同講義では、台湾進出日系コンビニエンスストアを事例に、冷めたものを食べる習慣がなかった台湾でいかにして弁当等の日販食品を販売したのかなど、台湾における異文化ビジネスの実践とその経験の他のアジアの国々への展開について、講師が参加学生に問いかける形式で講義が行われた。 -

台湾貿易センター 東京事務所 鄧之誠所長

台湾貿易センター 東京事務所 鄧之誠所長

テーマ「台湾経済産業の概況及び動向」

台湾の産業界の多くが日本との結びつきが密接であるといわれるが、その理由の1つは戦前の日本統治時代の経験にまで及ぶという。また、近年も、民間調査によると、台湾人は、「台湾」を除いた中で日本への好感度が最も高いとのことである。鄧所長は、自らの日本での体験を事例として、その背景を解説した。次に、近年、世界の産業界においてAIやEVが益々注目されるようになった。それら競争力や技術力の向上には、台湾の半導体メーカーの支援が欠かせない。そこで世界各国が台湾企業の自国への誘致を進める中、台湾の大手企業の中には九州や東北地方に大型投資計画を発表するなど、日台の経済関係は相互交流の時代を迎えているとのことであった。

*写真の中のスライドは、日本から見た台湾、天気が良い日は沖縄与那国島から台湾を望めるとのことである。 -

2024年1月10日 ピーエムグローバル 志村安弘顧問

2024年1月10日 ピーエムグローバル 志村安弘顧問

テーマ「日台電子機器ビジネス及び半導体 国際経営に関して」

元大手電機メーカーで長年勤務し、米国や台湾において現地法人のトップマネジャーとして実務に携わるなど、国際経営の実務経験が豊富な志村講師より、日台ビジネスの重要性と近年の半導体事業について、お話を聞く機会を頂いた。志村講師は、国際経営を上手に進める秘訣として、派遣先の現地の言葉をできる限り使用し、積極的にコミュニケーションを図ってきたという。また、日台電子機器ビジネスに関して、近年は、日台の協業が進化し、新たなステージを迎えていること。他方、世界の政治経済の動向から、中国事業への対応に変化が起きていることなど、専門の立場から、業界におけるトレンドについてうかがった。 -

1月17日 楊 品瑜 講師 テーマ「見本市と台湾茶」

1月17日 楊 品瑜 講師 テーマ「見本市と台湾茶」

講義では、前半に、かつては台湾の重要な産業の1つだった台湾茶について、その歴史や発展の沿革について紹介があった。その中において、以前は銀座に台湾茶喫茶店があったという。近年は、FOODEX JAPAN(食品見本市)において、台湾茶を紹介する活動に参加されているという。後半は、中国茶の分類について説明があり、台湾茶の効能と台湾ではお茶を飲むことがコミュニケーションの場になっていると台湾文化の紹介があった。 -

1月17日 楊 品瑜 講師「台湾茶の淹れ方実演と参加学生による試飲」

1月17日 楊 品瑜 講師「台湾茶の淹れ方実演と参加学生による試飲」

講義の中で、楊 品瑜講師の指導のもと、その門下生が入れた烏龍(ウーロン)茶が参加学生全てにふるまわれた。市中で販売されているペットボトルなどの商品と味が格段に違うことを体験した。台湾産烏龍茶の値段が高いため、残念ながら手に入れることは容易ではない。したがって、台湾人の友人を作れば台湾茶がごちそうになれると、楊 講師より、お茶を通じての日台交流を勧めるアドバイスがあった。

経済学部・「海外マーケット調査」の講義が台湾新聞報道(12月9日)の記事に取り上げられました。

「(台灣新聞報導)2023年台灣在日學人團體 冬季聯合演講會」

台湾新聞報道は、台湾・華人系を対象としたメディアです。そこに「海外マーケット調査」の特別講義が外国語(中国語)によるメディアに紹介されました。2023年度の当該講義は、「台湾」をテーマとして取り上げていることから、台湾新聞報道では「台湾講義」という名称で紹介されています。2023年台灣在日學人團體「冬季聯合演講會」(12月3日開催)の主催者である新潟産業大学 詹秀娟(セン シュウケン)名誉教授が、本学開催の「海外マーケット調査」(台湾特別講義)を紹介しています。なお、詹名誉教授は、11月29日に特別講師として本講義に登壇しています。写真は講義終了後に本学当該科目の担当教員と撮影したものです。